Ho piantato il tricolore sulla cima del Kilimangiaro

Il sole si alzò dietro il Mawenzi e una corona di nubi avvolse le montagne in basso; in basso a 5000 metri! Rimanemmo soli a lottare contro la vertiginosa parete che si lancia nel cielo. E' la più alta parete africana, il fianco del cratere Kibo.

Al di sotto il mondo era scomparso. Come ogni mattina si ripeteva lo stesso fenomeno, il tetto dell'Africa scompariva alla vista degli uomini; oggi eravamo spariti anche noi con lui, attaccati alla sua altissima parete.

Le nevi del Kilimangiaro formavano una lucente lama fra il cielo e noi, che salivamo da quattro giorni ed eravamo sparsi sull'ultimo costone roccioso: più in su Palombelli e la guida Johanes della tribù del Ghagga, trenta metri più sotto e a cinquanta metri dai primi il giornalista Bob Watts del Manganica Standard ed io; cinquanta metri significavano un'ora di ascesa.

Pensavo in quel momento a Franco Prosperi, il capo della nostra spedizione, che avevamo dovuto abbandonare qualche giorno prima per una dolorosa distorsione alla caviglia. Vedevo sopra di me Palombelli fermarsi ogni trenta passi e Prola accasciarsi ripetutamente per riprendere poi lentissimo. Anche per me era molto dura. Spesso cadevo affondando con i piedi e le mani nella montagna. Watts era al suo secondo tentativo. Aveva desistito l'anno precedente per le stesse ragioni per cui dolorava ora e per cui tutti avevano sempre sofferto nel salire lassù.

Vedevo sopra di me Palombelli fermarsi ogni trenta passi e Prola accasciarsi ripetutamente per riprendere poi lentissimo. Anche per me era molto dura. Spesso cadevo affondando con i piedi e le mani nella montagna. Watts era al suo secondo tentativo. Aveva desistito l'anno precedente per le stesse ragioni per cui dolorava ora e per cui tutti avevano sempre sofferto nel salire lassù.

Esiste un libro in uno dei rifugi in cui si sosta i primi giorni di salita: chi ha scalato il Kilimangiaro vi scrive le proprie impressioni. Chi vuol salire la montagna non lo legga: è estremamente deprimente! La causa sempre la stessa: il mal di montagna.

Si sente un acuto spasimo al cuore che obbliga a continui arresti prima che tutto intorno prenda un colore irreale e si sia trascinati a terra. Salendo mi fermavo aggrappandomi alla parete che slittava leggermente in migliaia di piccole pietre simili ad una cascata; seduto, attendevo di riprendere perfetta conoscenza.

Mi guardavo attorno: di fronte a me un altro picco del Kilimangiaro, il Mawenzi, anch'esso al di sopra delle nuvole, si stagliava con profilo nettissimo nell'azzurro della sua altezza.

Il cuore lentamente si calmava e riprendevo a salire; i primi passi erano infinitamente belli e salivo senza alcuna sofferenza nell'aria pura. Dopo qualche metro l'euforia fittizia era già sfumata e continuando ripiombavo nell'affanno di prima, sempre più forte, fino a che cadevo con lo stesso spasimo, aggrappato al mio alpenstock. Il cielo diventava nero, come in un'immagine fotografica troppo esposta, tutto mi si annebbiava nella testa. Tutto quello che provavo si ripeteva a breve distanza da me negli altri e sapere ciò mi dava una strana sensazione, quasi fossi più sicuro di essere un uomo normale anch'io, proprio perché soffrivo.

Spesso in quei momenti si manifestava un fortissimo desiderio di dormire; era questo il peggior nemico che ci assaliva perché cedendo, si poteva rimanere congelati. La guida d'altra parte non avrebbe potuto trascinare un'eventuale cordata: lo sforzo l'avrebbe schiantata.

Così ognuno con le sue sole forze doveva continuare a salire. Eravamo partiti per l'ultimo assalto alla vetta alle tre del mattino col cielo stellato e un freddo polare, equipaggiati molto stranamente per una regione equatoriale ma talvolta anche troppo leggeri per il freddo di queste altezze. Dopo ore di estenuante marcia allo spuntar dell'alba, cercai di far funzionare la macchina forografica; dovetti togliermi i due guanti della mano destra. Sono bastati i pochi secondi per scattare un'istantanea a congelarmi un dito. Lo massaggiai a lungo, cercando di riattivare la circolazione ma solo dopo parecchie ore ne ripresi l'uso. Questo è il freddo delle montagne africane.

Ma oltre il freddo e l'affanno, la nostra ascesa è stata un meraviglioso avvicendarsi dei più attraenti spettacoli della natura. La foresta fittissima della prima giornata, la brughiera fiorita di gigantesche piante grasse, le tracce degli elefanti a quasi 4000 metri, la bianca erica sul passo che separa i due crateri, il Mawenzi e il Kibo. E ancora gli scheletri delle antilopi alcine, salite sulla cima a 5000 metri - troppo in alto per resistere al freddo e alla mancanza di cibo - e l'orma del leopardo, che non si è mai saputo se abbia raggiunto la vetta o se le ossa, che ancora si vedono, siano resti trasportati per qualche ignota ragione.

Guardando in basso si apriva un immenso panorama: la terra dei Masai e dei leoni, le due razze ancor oggi più rappresentative del continente nero. Questo fino ad ora era stato per noi il Kilimangiaro, fino a quando la guida e i portatori Chagga ci avevano condotti sotto l'ultimo massiccio, il Kibo. Lo avevano fatto con la gentilezza e la destrezza che li fa distinguere fra i più intelligenti Bantù. Celerissimi sotto i venti chili di carico, si scusavano se uno di noi, inciampando, cadeva, quasi sentendosi in colpa se la loro montagna ci tendeva un'insidia. Una precoce vecchiaia era segnata sul loro volto di montanari d'equatore. Il Kilimangiaro brucia anni di vita a chi lo assale ripetutamente. Questo senso di vecchiaia aveva oppresso anche noi durante la salita. Pur volendolo, non riuscivamo più a muovere velocemente i nostri arti; la nostra mente restava lucida ma i nostri movimenti erano lenti né potevamo accelerarli: ci eravamo sentiti vecchi a venticinque anni.

Sulla sella del Kibo i portatori Chagga si erano arrestati e ci attendevano per riportarci giù. Ci avrebbero scortato fino al limite del loro paese, fino alle steppe del Masai nell'alto Tanganika.

A ciascuno di noi, ad uno ad uno, avrebbero indicato il passo sulla sella nebbiosa, che divide il Tanganika dal Kenia, dove esiste un solo sentiero che riporta al piano.

Dall'altra parte c'è la montagna con le sue infinite vallate. Nessun uomo vive laggiù per miglia e miglia, solo i leoni ci regnano.

Le prime tribù che si incontrano appartengono alla più temuta cabila che esista al giorno d'oggi: i Kikuiu. La montagna è uguale a sud e a nord; uguale e immensa. Inghiottito dalla nebbia, lo stesso sentiero scompare, e solo un occhio esperto lo sa riconoscere. Perciò i Chagga ci scortarono, uno per uno, sulla sella e specialmente attendevano di farlo al nostro ritorno, che doveva avvenire durante il pomeriggio, quando sempre quel luogo è avvolto dalla nebbia, se neve e pioggia gelata non aumentano il difficile orizzontamento. Ma a questo avremmo pensato poi. Ora, stavamo salendo con la guida ed ognuno doveva continuare da solo, con le proprie forze, con la propria debolezza.<

A mezza via sulla parete del Kibo vidi più volte la grande sella aprirsi e chiudersi sotto le nuvole. E prima che questa cortina si isolasse per ore sulla parte rocciosa, apparvero ancora verso sud il bianco lago di Jipe e quello azzurro di Chala, le cui rive sono popolate da orde di animali acquatici. Al di sopra si estende la prima corona del Kilimangiaro, la corona verde che anticipa quella bianca di nuvole, la foresta tropicale, santuario degli elefanti.

Dall'altra parte, a nord, le montagne interrompono lo sterminato piano che si stende verso il mare, lo Tsavo National Park. E' questa una delle maggiori riserve di vita selvaggia che la natura abbia al giorno d'oggi. Al di là dello Tsavo, sotto le montagne, comincia la terra dei Kikuiu; là sotto la vita continua ancor oggi selvaggia e spietata. E' il panorama più vasto, che mi fu dato vedere nella mia esistenza.

Mi volsi verso l'alto: il Kibo. Ripresi a salire lentamente, sempre più lentamente. Gradatamente nel muovermi sentivo scendere in me un senso di depressione, che mi portava sull'orlo dell'incoscienza. Le rupi del Kibo si ingrandivano ed aumentavano enormemente. I sassi smossi, più in alto, dai miei compagni diventavano un'ossessionante valanga che mi trascinava via. Il cielo si scuriva davanti ai miei occhi e la sella, in fondo, sprofondava vertiginosamente: il mal di montagna. Sentivo da qualche parte degli avvoltoi sghignazzare e l'eco mi raggiungeva ingigantita dallo spazio, stordendomi ancor di più. Le gambe, prive di forza, non mi sostenevano, e allora ripiombavo a terra sfinito. Dopo qualche minuto rapidamente tutto tornava a riprendere le sembianze reali, un senso di euforia m'invadeva. Aiutandomi con un pò di glucosio, mi rialzavo e continuavo. Gli altri erano sempre qualche decina di metri innanzi.

Lassù avremmo visto uno degli spettacoli più grandiosi delle regioni che per mesi e mesi avevamo percorso. Regioni che antichi cataclismi avevano sconvolto e cambiato e di cui avevamo cercato i segni di unione e di ricordo di una vita passata. Il Gondwana, il continente sud-atlantide che aveva generato il Lemuria, aveva prodotto simultaneamente quella serie di movimenti tellurici di cui il Kilimangiaro resta il più alto corrugamento. Dopo i fondi marini del Lemuria la nostra ricerca si è spostata qui, anche se solo piccole tracce geologiche possono aiutare ora il nostro studio, principalmente zoologico. Tutto ciò mi ronzava nella mente in maniera confusa, a tratti si schiariva e poi tornava a confondersi.

Sulla vetta, tra le nevi che mi sovrastavano, c'erano le ossa di un leopardo. Una storia già narrata da uno scrittore americano. Come fosse finito lassù nessuno lo sapeva, ma c'era finito, in qualche modo, e aveva anche dato nome ad un punto del cratere. Perché il leopardo era andato a morire lassù?

Mi chiesi sgomento se non ci trovassimo nella stessa situazione, cercando un continente scomparso e riunendo tante grandiose ed affascinanti vicende. Cercavamo di dare un significato appassionante e magnifico ad un'antica storia della Terra.

Una storia che forse non era vera e che solo dei fenomeni casualmente simili e concordanti avevano portato a creare nelle nebulose vicende geologiche del passato.

Forse il Kilimangiaro mi mostrava come fosse difficile penetrare in questi avvenimenti, ma non infierì di più e mi lasciò continuare finché, superata una roccia che credevo ne nascondesse numerose altre, mi lasciò vedere la sua stupenda corona di nevi attraverso un'abbagliante gola di giaccio che si apriva nella triplice cintura di crateri.

Rimasi fermo socchiudendo gli occhi in quella luce violenta. Una figura nera mi si parò innanzi tendendomi la mano, la strinsi a lungo, mentre sentivo la figura nera che mi diceva nel semplice inglese dei Chagga "Congratulations, you got Kilimangiaro".

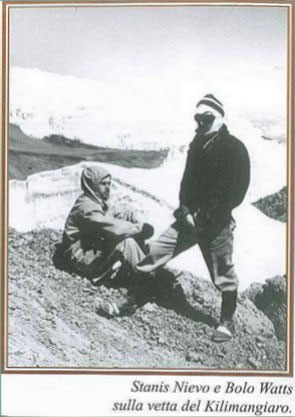

Verso sud-ovest fra le nuvole s'intravedeva una grande spaccatura tagliata nella pianura immensa: la "Great Rift Valley". Era l'ultima prova da esaminare nella nostra ricerca. Quando la scorsi il pessimismo di prima si era disciolto completamente, forse vinto da qualche magnifica visione. Questa fu la mia ascensione ai 5900 metri del Kilimangiaro, la montagna sacra alle tribù africane, venerata dai Masai e dai Kikuiu, di cui divide le terre. Seduti sulla neve eterna, a Gillmann Point, Palombelli e Prola si riposavano con lo sguardo fisso sull'insolita configurazione dei tre crateri concentrici. Erano arrivati prima di me e mi aspettavano. Poi giunse anche Watts: ce l'avevamo fatta tutti quanti!

Sedemmo insieme. Qualcuno fece fotografie. Io non rimasi a lungo con loro: m'incamminai sulla neve cercando la tomba del leopardo. Il tricolore sventolava sulla più alta vetta del Kilimangiaro.

| Allegati: | Kilimangiaro.pdf |

« Indietroˆ Torna su ˆ

Presentazione del libro "Il prato in fondo al mare"

La Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” e la Fondazione Nievo, sono lieti di invitare la S.V. alla presentazione del libro "Il prato in fondo al mare "di Stanislao Nievo.30 novembre 2010 ore 17,00 continua »

Mostra "Il Viaggiatore del sogno"

Il viaggiatore del sognoLa Melanesia di Stanislao Nievo tra letteratura ed etnografia

Museo Etnografico "Luigi Pigorini"-Salone delle Scienze

2 ottobre 2010 - 8 marzo 2011

Inaugurazione sabato 2 ottobre 2010, ore 16,00 continua »

Mostra "Storie di un viaggiatore" Stanislao Nievo

Le date, le foto, i video e il catalogo della mostra itinerante dedicata al viaggiatore Stanislao Nievo. continua »Mostra "Storie di un viaggiatore" a Udine

La mostra presentata presso la Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine. Venerdì 18 dicembre 2009 continua »